|

|

|||||

|

笑いの法則(発見者:M.パニョル、R.カイヨワ、G.バタイユ、J.サーバー他) 人は、 豗その対象に対し優越感を感じたとき、 豩その対象に対し人間性を感じたとき、 豭笑いを共有してくれる友がいるとき、 豳日常性の中 にいきなり非日常的な感覚が持ち込まれたとき、に各々笑う。 [解釈] 定義し難い‘ユーモア’についての取り敢えずのまとめ。少なくともこの条件を満たさなければ、我々は笑

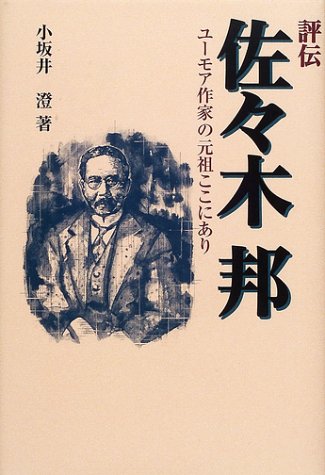

うことができない、という笑いの「必要条件」を掲げてみる。  [注] アメリカでは上記J.サーバー 、ロシアでは前掲イリフ&ペトロフ(そしてイギリスではP.G.ウッドハウスか) 等がその国を代表するユーモア作家だとすれば、我が国での国民的ユーモア作家は誰だろうか――この難しい問いに、喜劇研究の大家・小林信彦は「まずは夏目漱石、そしてその後の長いユーモア空白期を辛うじて埋めるのは佐々木邦である」

佐々木邦(1883-1964)は、我が国ユーモア文学の先駆者。慶応大学英文学教授。教養に裏打ちされた家庭的ユーモアで人気を博した。少年小説界でも活躍し『苦心の学友』は昭和初期の一大ヒット作。ただその微笑の蔭には辛い実人生があり、12歳で母が入水自殺未遂。また長女あやを産褥熱で、次女ふさを乳ガンで、次男英二を大戦で、長男仙一を心臓病で、各々亡くしている。そして終戦直後、40年近く連れ添った妻・小雪にも先立たれるなど、その一生は肉親達の死に暗く縁取られていた。それでもなお「死も亦人生の実務」として作品を発表し続けたところに邦の真骨頂があり、まさに筋金入りの“ユーモア作家”であった。

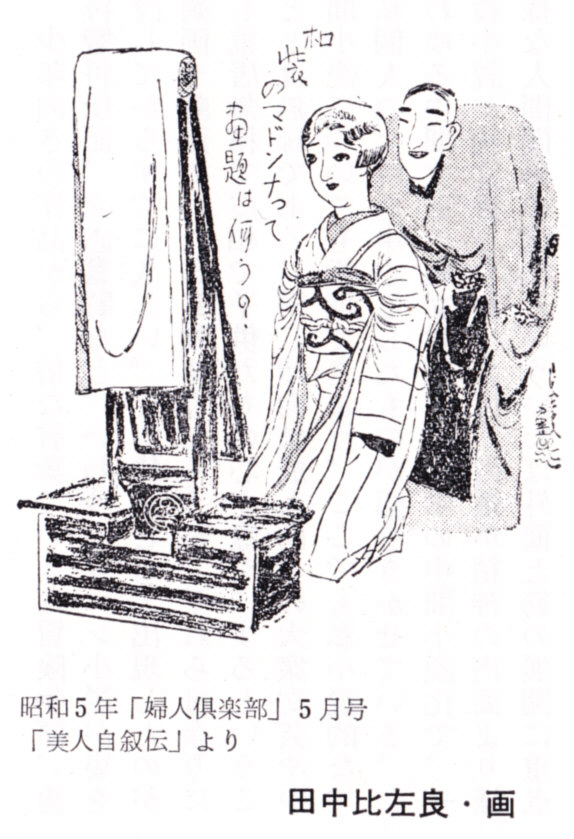

そんな邦の作品中、編者が最も笑ったのは“商家の若奥様”が語り手の『美人自叙伝』である。例えば、車中でのこんなエピソード――「私は電車に乗って立っていることがございません。『奥様、さあ、何うぞ』と席を譲ってくださる方が

一歩毎にございます。中ほどまで歩こうものなら、左右総立ちで、車掌さんが吃驚致します。」 |

||||||

|

|

|

|

|||

愛とは、予め破られた約束なのだ。 [解釈] S.マーティン(1945〜)は、米コメディ界の登竜門「サタデー・ナイト・ライブ」出身。甘いマスクの下に隠さ

れた暗い孤独が持ち味のカルト・コメディアン、である。上の言葉は、そんな彼の書いた脚本の一節。少年期の父との確執(不動産会社の重役の

父は、挫折した俳優だったと言う)、長年連れ添った妻との別れなど、その実人生は彼のタップ・ダンスほどには軽快ではない。 本ダイジェストも終わりに近付いたので、ここで編者が心に留めた‘別れの言葉'を少々掲げてみたい。

|

||||

|

|