|

|

|||||||

ライスの「哄笑」の法則 (発見者:C..ライス) 非日常の地獄から平和な日常に戻るためには哄笑することが必要である。

①意外性の有る言い回し:鉄火肌のヒロインヘレンが言う―「結婚したのは別れるためよ」(『大あたり殺人事件』)

|

||||||||

|

|

|

|

|||

ラカンの欲望の法則(発見者:J.M.ラカン) 男性は本質的に女性を希求し、女性は本質的に狂気を希求する。 [解釈] 一読忘れ難い印象を残すこの法則は、フランスの偉大な精神分析学者・ラカンによって提唱。彼のスロー

ガンは「フロイトへの回帰」であり、‘欲望(希求と同義?)は生の原動力であり、無意識の要であり、去勢(!)に関する感情によってしか存続し

得ない’というテーマを展開した(らしい)。 [注] と自信のないのも、実は本法則が吉本隆明の文章からの孫引きのため。ただこの言明が、

我が国屈指の思想家の心の琴線に触れたことだけは、確かである。 |

||||

|

|

|

|

|||

「ラッセルの逆説」の法則(発見者:B.ラッセル卿) それ自身を要素としない集合Nは、それ自身を要素として持つ、という矛盾を生ずる。 [解釈] 英哲学界の泰斗・ラッセルが、自らの数学原論を究めんとして逢着したパラドックス。その原型は「ウソつき

クレタ人のパラドックス」として知られ、「私が言うことは全てウソです」と言う者がいる時この言葉が真実かウソかは確定しない、という逆説

の発展形である。 |

||||

|

|

|

|

|

|

ラプラスの法則(発見者:(多分)ラプラス) ある代替案の満足度は、各シナリオに対する満足度の平均値で表される。 [解釈] 前述「意思決定の法則」の‘日常的’バリエーション。即ちどの案を選ぶかは、その案を選んだときの 各シナリオでの利得の総和が最大のものを選ぶべきである、という戦略である。この選択の前提にあるのは、各シナリオの起こる可能性が 等しい、と言う暗黙の了解。この考え、わりと日常生活でよく使う判断基準なのではなかろうか。 [注] 日本の国際貢献に対する考え方について、今まで挙げた「意思決定の法則」で選択肢を 探ってみると、―― 上記「ラプラスの法則」では、‘国際紛争には資金援助で充分’とする「社民党」の立場が採られるだろうし、 「ラプラスの法則」が意外と優柔不断であり、逆に「ミニマックス・リグレット戦略」が現実的かつ保守的であること、が発見であっ た。 |

||

|

|

|

|

|||||

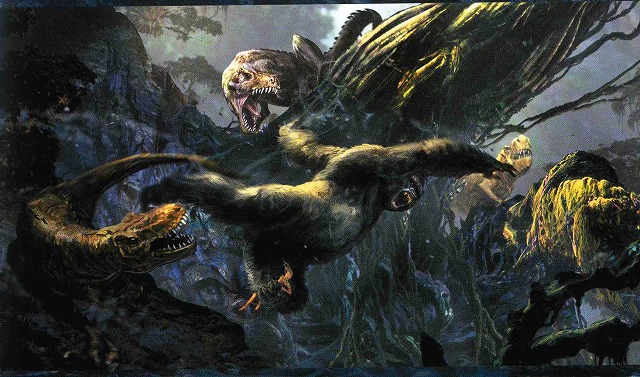

「リアリティ」の法則(発見者:P.ジャクソン)

フアンタジーにもっとも必要なものはリアリティだ 。 [解釈]

’05年に上映された決定版(だと思う)『キングコング』の監督P.ジャクソンの言葉。ファンタジー超大作を製作するに当っての、見事な覚悟である。 [注]その特撮の水準を示す一例を下に掲げる。これは撮影前の絵コンテだが、この イラストがそのまま映像になっているのが凄イ。特にコングの足にご注目を。コングは恐竜達と戦って崖を落下しながらも、愛するアン・ダロウを左足でシッカリと掴んでいるのである!

|

||||||

|

|

|

|

|||

「量質転化」の法則(発見者:平岡正明) 量が、質だ。 [解釈] 異能派評論家・平岡正明(1941-2009)の名言。質量不変の法則、ならぬ、量質転化の法則、である。量より質、という俗諺 を逆手にとって、膨大な‘量’の集積は、ついに‘質’に昇華するのだ、と大胆に主張する。その真偽のほどは定かではないが、平岡の語勢に 思わず納得したくなるから不思議。 [注] 平岡には独特の名言癖があり、以下にその歯切れの良い人生裁断の例を幾つか。

特に2番目の名言については、畏友・五木寛之の平岡評――「思想に必要なものはスピードだが、平岡はこの稀有の資質を身につけてい る」――と見事に符合している。なお平岡は、前掲の山田風太郎について、再評価のきっかけとなる卓抜な忍法 帖論を逸早く発表(「対忍法帖自己批判」 初出は昭和46年)、今日の山風ブームの先駆けとなった。やはり、思考スピードの人、なのである。 |

||||

|

|

|

|

|

|

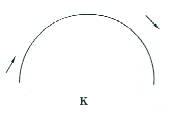

歴史衰亡の法則(発見者:F.L.ポラック) 歴史は下方へ収斂する。 [解釈] 未来学の泰斗・ポラックの歴史観。彼は先人たちの歴史観を比較検討して、このユニークな悲観的歴史観を 確立したが、その比較の方法は、何と一筆書き。単純な直線と曲線の組み合わせにより偉大な思想を表現しよう、という覚悟が宜しい。

ここで①の図は、既述の正・反・合の弁証法的発展を、②の図は『西洋の没落』の著者のそれらしく‘没落的’歴史観を、そして③の図

は‘三拍子半’のリズムで歴史が動いていく、というトインビーの主張を、各々表わしている。そして、②③の図で最後が共に下方へ向か

う点にもご注目を。彼ら以外の歴史家たち(ヴィーコ、サン・シモン、アウグスティヌス、ティヤール・ド・シャルダン等)の歴史観も、

一筆で書けば同様に下方に向かって収斂して行くのだというのが、ポラックの主張なのである。 |

||

|

|

|

|

|||||||

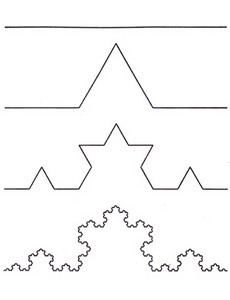

「歴史の方程式」の法則(発見者:M.ブキャナン、今野紀雄他)

歴史は「冪乗(べきじょう)則」に従う。 [解釈] 物理学、生物学といった自然科学に加え、経済学や歴史学といった人文系学問に至るまで、その全てに共通する法則を探し出すこと――これこそが太古から現代に至るまでの科学者たち共通の夢ではなかったか。そして、その究極の法則こそ上記「冪乗則」なのだ、と‘複雑系’で名高いサンタフェ研究所の科学者達は宣うのである。

なおここで注目すべきは、「冪乗則」に従う現象は“自己相似性”がある、という点。株価の変動は、1日でも1年でも同じ相似形を示し、海岸線は微視的に見た形状と巨視的に見た形状が似通う場合がある。すなわち、自然は時間・空間において、自らを模倣するのである(この、拡大しても縮めても同じ形が現われる図形を「フラクタル」といい、マンデルブロ集合やコッホ曲線がその代表例)。

その法則とは『80対20の法則』であり、一部(例えば2割)の人間に富が集中して、全体の富の大部分(例えば8割)を占めるのは、経済界における「冪乗則」の見事な応用例と言える。さらに昨今は、富を僅かしか持たぬ“大多数の人々”に着目して、その人たちの実態を細かく分析しようという考えも出てきている。いわゆる「ロングテールの法則」であり、コンピューターの発達がその膨大な分析を可能にしたと言えよう。 また在野の思想家・吉本隆明の精神にも、このテの「冪乗則」の考え方が潜んでいる。人は完璧でなくとも、物事のツボさえ押さえておけば、後は自然界が「大幅に振れて」残りをカバーしてくれる。後期作品の題名「だいたいでいいじゃない」は、そうした吉本のユル~イ“決意表明”でもあろうか。 なお「冪乗則」が“万能”でない点についてもご留意を。 「地震は起こり始めたとき、自分がどれほど大きくなるかを知らない」(クリストファー・シュルツ)のであり、従って「M6の地震が何回目に起こるのかは予測不可能」(増田直紀の「本書解説」より) ということ。「冪乗則」は、過去の事象を解明しつつあるが、未来は未だ「カオス」の彼方にある。 |

||||||||

|

|