|

|

|||||

�R�c�����Y�̢�P�l�ʐH����̖@���i������:�R�c�����Y�j �P�l�͏�����I�Ԃ̂ɤ��̔��X���ȂĂ��� [����]�@�������̂̒��ł��~悖��̔Z���w���椂���x�Ŕ�I����餏������ޖ@��l�̐��͊F�P���ƐM���餏��^�ȘQ�l�̏����Ϥ�ł��顐S���F�����Ȃ�A��͂���ׂ̊�̔��X�Ől�f���邵�������A�Ƃ��������B�R���ꗬ�̍I�܂��郆�[���A�A�ł���B

�@�Ȃ��A�c��ȔE�@������x�X�g�E�X���[��I�ԂƁ\�\�����|�F�́u�������̂قǗǂ��v�Ƃ��āw�����x�w���E�]���x�A�����ĔԊO�Ɂw�O���x�̏G���ȗ����𐄑E����B���L��́u�����ԖY�ꂽ�v�ƌ����Ȃ���w���E�]���x�Ɓw�O���x���v���o���B���ؕj���͂ǂ̍�i���f���炵���A�ƌ����Ȃ�����Ɂw���E�]���x�w�����x�w�M���x�Ɓw�d�����}�L�x��������B�܂����������́A�R���𒆍��̕��l�����Q�ɖ͂�����w�d�����}�L�x���^����B �@�����ŕҎ҂̍D�݂͐��]�����w�����x�w�d�����}�L�x�̓�ҁA����Ɂw�M���x�̊����x�������ăx�X�g�E�X���[�Ƃ������B [�Q�l] �@�u�E�@�� ��v�E�Ґl���^�v�i�w�R�c�����Y�S�d���x����23�N�E�p�앶�Ɂj |

||||||

|

|

|

|

|||

�u�����̓��ʉ��v�̖@���i�����ҁF�W���o���h�j �l�͎Љ�I������^������ƁA�Ď����ɂȂ��Ƃ����̖��������������邱�Ƃ�����B [����]�@�O�f�u�w�����ƕ��]�x�̖@���v�ł݂��悤�ɁA�l���u�W�c�v�̒��ʼne������鐶�����ł��邪�A���͂��������^������Ɓu�W�c�v�̊Ď������Ȃ��Ƃ����̖���������������A�Ƃ����������F�߂���i������u�����̓��ʉ��v�Ƃ����j�B���̂��Ƃ��������̂��A�L�����o�D�W���o���h���u�X�^���t�H�[�h��w�̍S�u�������v�ł���B�P���P�T�h���ŏW�߂�ꂽ�Q�O�l�̐S�g�Ƃ��Ɍ��N�Ȏs�����A�P�O�l�����l���ƊŎ���ɕ�����A�W���o���h�̖��߂�u���v���Ɗw�����̖��߂�u�����v�̉��ŁA��w�n���̖͋[�č��ł̐������c�B�������i�s����ƌ݂��́u�����̓��ʉ��v�͗\�z�O�Ɍ������A�Q���ڂɂ͎��l�̔������A�}���A�����Ȃǂ̏Ǐ�������āu�ߕ��v����A�U���ڂɂ͂��ɒ��~������Ȃ��Ȃ����i���ۂɂ́A�W���o���h�̍���҃~�X�E�}�X���b�N���A�Ď��t���Ő��ʏ��Ɍ��������l�B�̗l�q�����ċ����o���A���̂��߃W���o���h��������̂��A�ƌ����j�B�����ŁA�Ŏ�̎��l�ɑ���U���́u���v��u�����v�̖ڂ̓͂��ʏ��ł�茰���ł���A���̍s�����u�������u���]��łȂ��������u���ʉ��v�ɂ�邱�Ƃ͖��炩�ł������B���̌����̈�ɁA���l��ԍ��ŌĂ���u�A�C�f���e�B�e�B�v��r�����������Ƃ��������A�W���o���h�͌�ɁA���̎����W�������u�E�l���̗��_�v(���������J�e�S���[�̐����Ƃ��đ�����A�Ƃ����l�����B�Ⴆ�A�����C�ɓ���Ȃ����u���������{�l�͕��C�D�����Ȃ��v�Ǝv�����j���\�z����Ɏ���i1969�N�j�B

[��]�@�����Ŏv���o�����̂��A�m�D�L�b�h�}���剉�̉f���u�h�b�O���B���v�B�f���}�[�N�̋S�������X�E�t�H���E�g���A�[�i���́A�r���[�N�剉�̉��~���[�W�J���u�_���T�[��C���E�U�E�_�[�N�v�̊ēf�X�j�̃��K�z���ɂ��A�n�ʂɕ`���ꂽ�����i�I�j�ɏ]���Ĕo�D�������Ɍ��̉��Z��������������f��A�ł���B���͂Ɗu�₵�����Ƃ����ݒ�ɂ������āi�H�j�A�g���A�[�͔o�D��������ӏ��ɕ����ߌ����Ɖ��Z�̋�ʂ����Ȃ��Ȃ�悤�d������B���̌��ʔo�D�����́A�����ɉՂ߂���L�b�h�}�����Ղ߂鑺�����̔o�D�B���A�����u�����̓��ʉ��v�ɑς���ꂸ�A���_�ɐ[�������Ă����B�B�e���I��������A�N�����u����𗣂��̂����ꂵ�������v�Ƃ������ɂ̌|�p��i�ł������B |

||||

|

|

|

|

|||

����v��́u�T�㏬���D�ʁv�̖@���i������:����v��j �ߑ�̕��w�͑��ĒT�㏬���ł���B [����]�@�����ٍ̈ˁE����́A����̒T�㏬���ɑ���o��̂قǂ������ꌾ�B�����A����̕��w�ɂ͉Ȋw�I���_���s���ł���A���̉Ȋw�I���_�ɂ́u�T��{�\�v�̔��I���K�{�A�Ƃ������ƁB�����Ė���́u���̌̂ɒT�㏬���͌��݂̔@���A�ق��̌|�p�̃A�p�[�g�ɊԎ肵�āA�������Ȃ��Đ������ׂ����̂ł͂Ȃ��v�Ǝ咣����̂ł���B [��]�@����̑�\��ƌ����g��������T�㏬���h�Ɩ��ł���Ĕ������ꂽ�w�h�O���E�}�O���x�B���̊����́\�\�u�َ���^�َ���^���̗x��^��e�̐S���킩���ā^�����낵���̂��v�\�\�́A�����Ҏ҂̔]���ɏĂ��t���ė���Ȃ��B���̃e�[�}���A�v�����ĊȒP�Ɍ����ƁA�l�Ԃَ͑��̎��A�l�ނ̉ߋ��̐i���̋L����Ǒ̌����Ă���̂��I�Ƃ������́B�@�Ȃ��A�O�f�u�}�[�t�B�[�̖@���v�̊y�ϓI���@���F�[�V�����Ƃ��āe���̓��̂Ƃ��̊튯 �̂��ׂẮA���̐��݈ӎ��̒��ɂ��閳���̒m���ɂ���č��ꂽ���̂Łf�Ƃ����M�O�����邪�A���̃A�����J������`�̑�\�Ɩ���̓��m �I�v�z���A�ǂ������ʂ��Ă���Ƃ��낪�ʔ����B |

||||

|

|

|

|

|||

�{�V�Ўi�́u�Q���_�v�̖@���i������:�{�V�Ўi 1937-�j �l�Ԃ́A�e�]�f�Ɓe�g�́f�̂Q���_�ő����˂Ȃ�ʁB���̂Ƃ��A�e�]�f�́u���ʐ��v�Ɓu�s�ρv�����A�e�g�́f�́u���v�Ɓu�ω��v������B [����]�@�x�X�g�Z���[�w�o�J�̕ǁx�̒�����{�V�搶�́u�l�ԉȊw�_�v�̗v���B [��]�@���҂͐l�Ԃ̍s�����������̂ɁA���̈ꎟ��������p����B |

||||

|

|

|

|

|||||

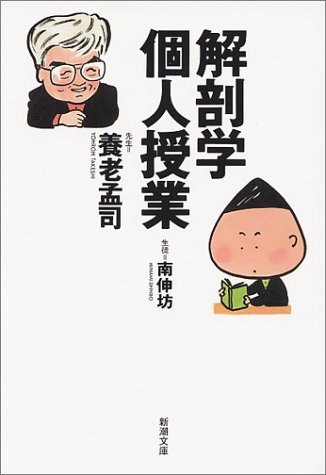

�g�{�����́u�l���v�̖@���i�����ҁF�g�{�����j �@�킩��Ȃ��Ė����Ă���Ƃ��́A�u�����}�����v�A�u�����҂āB�̂�т肵���v [����]�@�g�{���́A2012�N3����87�ŖS���Ȃ����ݖ�̎v�z�ƁB�䂪���v�z�E�̋ɖk�Ɉʒu����g�Ō�̓N�w�ҁh�ł���i�t�H�[�N�Ō������g�c��Y�Ƃ����������Ⴆ������}�X�j�B

�A�l�Ԃƃ`���p���W�[�̈Ⴂ�́A�l�Ԃ͕�e�̑ٓ�����g�����o�Ă����Ⴄ�h���ƁB�������������́A����h�{��ۂ邱�Ƃ��ł��Ȃ����߁A�a����P�N�Ԃ͕�e�ɑS�ʓI�Ɉˑ�����������Ȃ��B���̊ԁA���ӎ��̈�̂��肬��̕����i������t���C�g�I�ɂ��u�j�v�ƌ����j�ɁA��e�̎����Ă���u�����I�����v�E�u���o�v�E�u�S�̍\���v�������荞�܂��킯�B

�O���R�I�v�i��e���痣������c���Ɉ�Ă�ꂽ�j�����Ɏ��i�����������Ɉ�Ă�ꂽ�j�́A���̓������̕�e�ւ̑r��������u��������v�ƍ��荞�܂�邱�ƂɂȂ�A���ɂ́g�����ւ̓r�h����܂���Ȃ������̂ł���B  [��]�@���̋g�{���́g�l���̌����ȃ_�C�W�F�X�g�h�ɐG������āA�Ҏ҂Ȃ���l���̖@�����l���Ă݂�B���Â��āA���C�t�E�_�C�W�F�X�g���w��u�̖@���x�B |

||||||

|

|

|

|

|||||||||

���b�T���A���́u�w���@�v�̖@���i�����ҁF�i�D�w���[�j �݂�ȂƈႤ���Ƃ�����̂͋����Ȃ��Ƃ��B [����]�@���b�T���A���́A���[���A�푈���w�̋������w�L���b�`���Q�Q�x�ɓo�ꂷ��g�푈�����h�̃A���`�E�q�[���[�ł���B�����W���[�[�t�E�w���[�́A�j���[���[�N���܂�̃��_���n�A�����J�l�B�w�����ォ�甲�Q�̏G�˂ŁA�L���}���Ƃ��ē����Ȃ���{�����W�N�����Ď��M�B�f61�N�ɔ���������W�S���������O�̑�x�X�g�Z���[�ƂȂ�A�Ǎ�Ȃ���J���X�}�I�l�C���ւ����B

�{�@���́A���̎�l�����b�T���A�����A�㊯�Ɍ����������ꌾ�B�o�������ރ��b�T���A���ɑ��A�㊯�́u��������o��������A���������ǂ��Ȃ���v�Ɣ���B�����Ń��b�T���A���́u���̏ꍇ�A�킽�����݂�ȂƈႤ���Ƃ�����̂͋����Ȃ��Ƃł��傤�v�Ɠ�����̂ł���B�݂��ƂȐ�Ԃ������A�����ŏ㊯�����t�ɋl�܂闝�R�ɂ͏����������v�邩������Ȃ�,�B

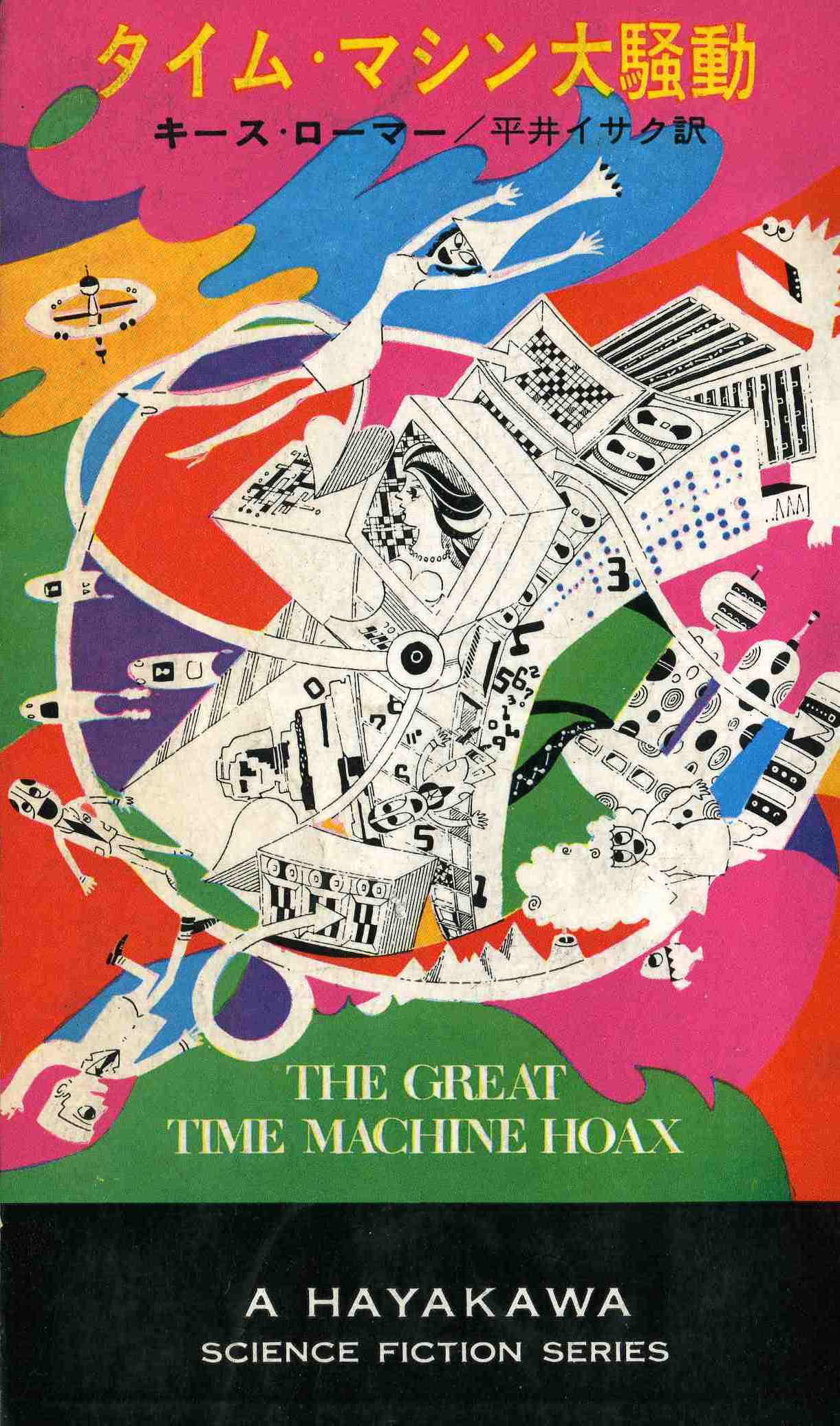

�}�C�i�[�Ȃr�e��i�Ŋo���Ă���͎̂����C���X�g���肪������i�������A�j�D���[�}�[���w�^�C���}�V���呛���x�i�y���^�b�`�̌�y�r�e�j�A�q�D�V�����@�o�[�O�w���Ԑ���k�����x�i�j���[�E�V�����@�A�o�[�O�̃^�C���}�V�����́j�A�i�D�s�D�}�b�L���g�b�V���w���C�h�E�C���E�t�r�`�x�i�A���h���C�h���̂̉��r�e�j�A�`�D�x�X�^�[�u�|�S�̉��v�i�u�̂����ɂȂ��悵�����ȁv�̑薼�ł��|��B�x�X�^�[�̑�\�I����)�A�k�D�p�W�F�b�g�u�{���S�[�u�̓~���W�B�v�i�u�s�v�c�̍��̃A���X�v���B�����ɂ����~���[�^���g���́j�����L���ɑN�₩�B��͂�ꎞ����悵���˔\�ł������ƌ����悤�B |

||||||||||

|

|